Por Márcia Aparecida Ribeiro Iared, diretora municipal de Cultura

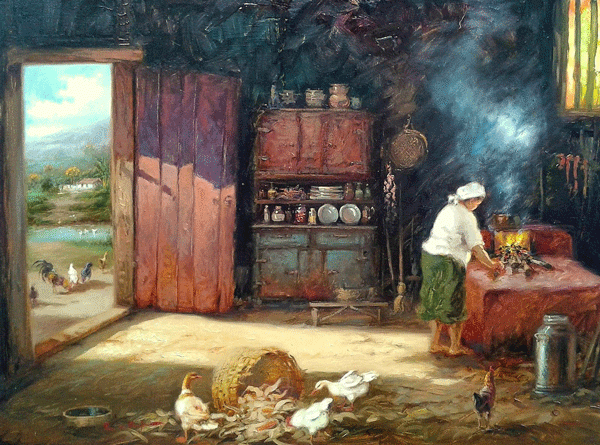

Sabemos que a culinária está profundamente relacionada à Cultura. O andar da história se reflete nos costumes na música, na dança, na pintura, assim como nos sabores que vão ganhando significado próprio de acordo com a região.

Na sua origem, nossa região das beiradas de Minas se estendia em fazendas e sítios voltados à produção do café.

Como eram as mãos escravas que cozinhavam, a culinária africana já tinha também aqui em toda região grande influência. Além dos costumes bastante difundidos na zona rural, do uso significativo da carne de porco, da galinha que os bandeirantes e tropeiros que por aqui passavam iam deixando nas paragens que faziam a caminho das minas de ouro, dando origem aos pequenos povoados. Juntava-se a isto a famosa farinha de milho, típica do nosso estado.

Nas fazendas, cabia às sinhazinhas também ensinar às mucamas a doçaria portuguesa de muitos ovos, muito cultuados pelos coronéis e fazendeiros, como os papos de anjo, ovos moles, baba de moça, que se somavam ao coco trazido da África, perpetuando para sempre doces como os bom bocados e manjares, cocadas, quindins… hábitos que se estenderam por séculos enquanto palmeiras e coqueiros explodiam na paisagem brasileira.

Com a abolição, a vinda de imigrantes, especialmente italianos, substituiu a mão escrava nos cafezais, e as vilas se transformavam em cidades. Um novo desenho nos fogões da nossa região foi se definindo nos costumes que atravessaram muitas gerações.

Os italianos vieram para as lavouras e para serviços artesanais de ferreiros, sapateiros, pequenas fábricas de implementos agrícolas que foram se instalando aos poucos na nossa pequena cidade. No começo do século passado, houve tempos em que era mais comum ouvir as pessoas falarem italiano por aqui, motivo pelo qual sempre marcaram o maior número de descendentes.

Os espanhóis, na maioria pedreiros, já vieram mais para fazer os terreiros de pedra para a secagem do café e os alicerces dos casarões que alguns fazendeiros foram construindo na cidade. Eram adeptos dos “bichos” do mar, das sardinhas, do bacalhau, barato naquele tempo, do alho e do garbanzo como dizia meu pai aos ensopados de grão de bico.

Os árabes, a princípio mascates, vendendo tecidos e roupas nas lavouras, foram os que levantaram comércio na sua maioria na nossa rua principal, marcada de ponta a ponta pelas lojas pertencentes às famílias árabes. Apaixonados e amantes da tradição da comida árabe que da qual quase não sabíamos os segredos, os árabes faziam da Rua do Comércio uma tentação com os perfumes de suas cozinhas que se podia sentir nas calçadas. Sim, porque passeávamos nas calçadas, ninguém saía para comer.

Cheiros ficam na memória e o tempo não apaga

Naquelas décadas de 50 ou início de 60, quando eu ia comprar goma laca de verniz para meu pai no Constantino Abraão, a porta vai e vem que ligava a loja à casa soprava aqueles deliciosos perfumes, assim como o de quibes que vinham da loja da Alice Moukarzel, ou da Leonor Abdalla, ou dos famosos cafés da tarde que dona Linda do “Jacaré” ofereceu por anos e anos aos amigos com a fartura habitual desta colônia.

No estabelecimento dos Chiachiri, onde hoje é o Samuel, a dona Jalile fazia maravilhas que as vezes eu criança experimentava na casa de minha madrinha.

Dos Chiachiri até a América Abraão, sucediam os Moukarzel, Choucri, Couri, Taleb, Abdala, Domingos, todos como verdadeiras artistas na cozinha.

Com o tempo, algumas famílias mudaram, outras encerraram suas atividades e a Rua do Comércio tomou outro formato, mais plural.

Durante quase meio século antes da globalização e da rapidez da tecnologia perduraram em nossa cidade os hábitos definidos do cozinhar em casa e dos mais velhos manterem e exercitarem seus segredos culinários passados de geração em geração. Continua na próxima página.

Ir a restaurantes, raramente. A extravagância ocorria no final dos anos 50 ou no Bar Maracanã, que já batia vitaminas de frutas, pois já havia lá o primeiro liquidificador ou no Bar do Luizinho Cossi, onde para nossa alegria meu pai nos levava para tomar sorvetes em alguns domingos. Levar pão doce do Zé Candinho com mortadela no lanche da escola aos sábados, era a glória!

As mamas e nonas, na sua maioria e também seus descendentes brasileiros por osmose, se habituaram à esperada a infalível “macarronada” domingueira, com molho de tomate ou com molho de frango do quintal, às vezes comumente estrangulado na frente das crianças. Dependendo do seu prestígio, cada pessoa da casa era dono de um pedaço, porque era um frango para todos.

Entre os mais abastados, o lombo assado fazia a variação até que com o tempo, a famosa maionese no fim dos anos 50, passou a ter lugar marcado nas melhores mesas, só perdendo boa parte de seu prestígio, no final dos anos 80.

Esta rotina à moda italiana perdurou por décadas na cidade e ainda hoje, sem talvez o mesmo sabor ainda têm o seu lugar, mas sem o mesmo glamour original.

Sobremesa? Só aos domingos, quase sempre doces em caldas, das aboboreiras, mamoeiros e cidras dos quintais. Pudim de queijo e manjar de coco, faziam a variação.

As compras de alimentos habituais eram feitas nas vendas famosas do Davi Bedin, do Longuini, do Rafael, Nerinho, Zé Rota, do Célio Indrigo, entre outras, rigorosamente marcadas numa simples caderneta, algumas delas só liquidadas no final do ano. As crianças traziam as compras nas mãos, na quantidade necessária.

O advento da geladeira é que foi ampliando o uso dos doces, sendo hoje o vilão açúcar, por vir também disfarçado em muitos alimentos industrializados, o maior veneno do século.

Meu pai, homem além do seu tempo, mesmo na luta com a filharada comprou na minha adolescência, a primeira geladeira do quarteirão. Minha mãe, com seu enorme desprendimento, fazia gelo para os vizinhos, que vinham pegar à tarde, na janela da área. Pouco depois, com o advento do revolucionário leite condensado com suas novidades, a geladeira foi se tornando obrigatória.

As moças aprendiam sobremesas e os cinco anos de progresso do então Presidente Juscelino povoaram as casas de liquidificadores e batedeiras, aumentando as possibilidades de variações e de alimentação desregrada.

A vinda dos supermercados, do pegar na prateleira, das entregas e dos carros, dos restaurantes de quilo, tumultuaram os costumes.

As comidas de avós, feita sem receitas, da linha “comidas que abraçam”, sempre repetidas na vida dos filhos, dos netos, eram passadas para as gerações seguintes na família, o que hoje infelizmente quase não acontece mais. Ficaram na saudade e desbotadas nos velhos cadernos de receitas escritas à mão durante anos.

Programa obrigatório com o advento das novidades da época a partir de 2000, os restaurantes se tornaram muitas vezes necessidades diárias. Tradicionais pratos esperados nas ocasiões especiais, se tornaram comuns na mistura de opções quase sempre com os mesmos temperos e pela repetição, já não têm o mesmo encanto.

Mesmo as pessoas de formação na área se rendem ao comprar pronto.

Poucas cozinhas exalam o delicioso cheiro diário do alho, da cebola, enquanto receitas aos milhares sem fundamentação, nem ciência, em câmera rápida entopem as programações televisivas, sem que muitas pessoas percebam que comida tem história, que a magia dos temperos tem segredos e sobretudo, que algo feito por você é uma forma de carinho e fonte de prazer.

Neste turbilhão de problemas, reunir-se em volta de uma mesa hoje é um milagre que tem que ser preservado sempre que possível.

Cozinhar, mesmo sem muita frequência, é um programa de encontro com pessoas queridas, é saudade e criação tão importantes, que nos tornam únicos nesta tempestade de massificação.